【第65話】僧帽筋を極めろ—“厚みと力強さ”を作る背中の要塞

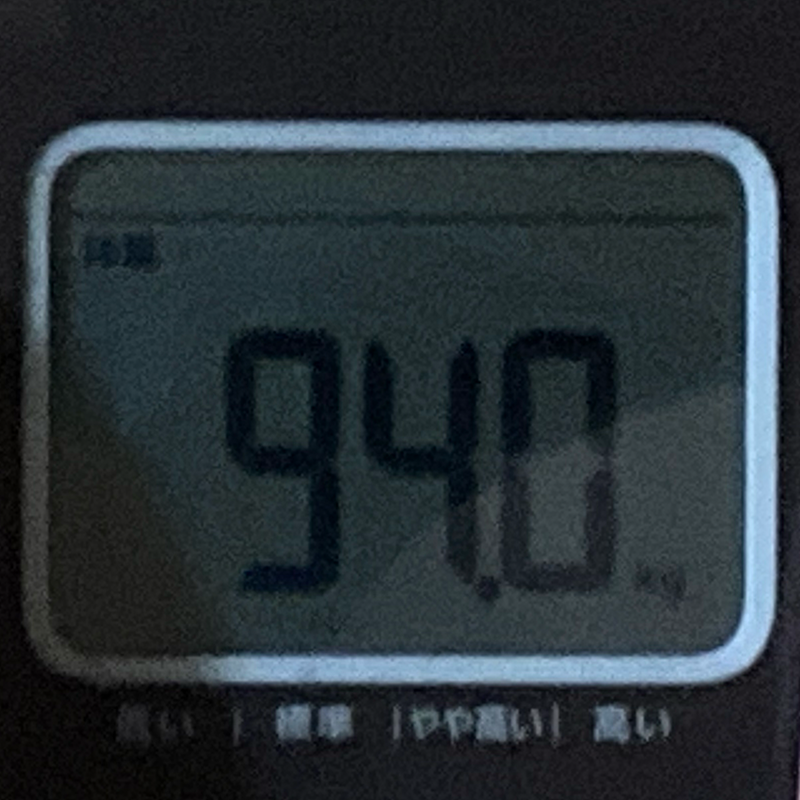

こんにちは、ジェマです。脂肪討伐日記、第65話!今朝の体重は94kg。肩周りのシルエットが少しずつ変化してきて、背中の厚みが実感できるようになってきました。今回は僧帽筋にフォーカス。首から背中上部にかけて広がる大きな筋肉で、逞しい上半身や正しい姿勢を象徴する存在です。トレーニングにおいても“重厚感”を与えるために欠かせません。

本記事の内容

◆現在のステータス【2025年8月20日】

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 身長 | 170cm |

| 体重 | 94kg(前日比:-0kg) |

| BMI | 約32.4 |

今朝の体重計(2025年8月20日)

◆本日の食事&マクロ報告

| 食事 | 内容 | kcal | P | F | C |

|---|---|---|---|---|---|

| 朝 | プロテイン+オートミール+キウイ+アーモンド | 480 | 36g | 15g | 54g |

| 昼 | 牛赤身ステーキ+さつまいも+ほうれん草のソテー | 720 | 58g | 24g | 72g |

| 夜 | 鶏胸肉の照り焼き+玄米+野菜味噌汁 | 690 | 61g | 20g | 68g |

| 間食 | ギリシャヨーグルト+くるみ+はちみつ | 300 | 21g | 12g | 28g |

| 夜食 | プロテインシェイク+チーズ | 260 | 27g | 9g | 14g |

合計:約2,450kcal、P=203g、F=80g、C=236g。僧帽筋トレーニングの日は、筋繊維の回復に必要なタンパク質をしっかり確保しつつ、適度な炭水化物でエネルギーを補給しています。

◆僧帽筋とは?

僧帽筋は首の後ろから肩、そして背中上部に広がる大きな筋肉。上部・中部・下部の3つに分かれ、それぞれが異なる役割を担います。上部は肩をすくめる動作、中部は肩甲骨を内側に寄せる動作、下部は肩甲骨を下げる動作をサポートします。姿勢保持や重量挙げの安定性に直結し、見た目では「分厚い肩回り」を演出します。

◆僧帽筋を鍛えるメリット

- 厚みのある背中:上半身の重厚感を演出。

- 姿勢改善:猫背解消、肩甲骨の正しい位置保持。

- 肩の安定:プレス動作やオーバーヘッド動作を支える。

- 怪我予防:肩関節の安定によりケガのリスクを軽減。

◆オリジナル・僧帽筋強化メソッド

| 種目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ダンベルシュラッグ | 15回×3セット | 肩をすくめる動作をゆっくり行う |

| フェイスプル(バンド) | 12回×3セット | 肩甲骨を寄せて外旋を意識 |

| ベントオーバーロウ | 10回×3セット | 肩甲骨を寄せ、背中で引く |

| YTWLエクササイズ | 各姿勢10回 | 肩甲骨の可動域と安定性を高める |

◆フォームで意識すること

- 首をすくめすぎず、肩甲骨の動きを感じる。

- 反動を使わず、ゆっくりとコントロール。

- 呼吸を止めず、動作ごとに吐く意識。

◆ありがちなNG動作

- 腕の力で引いてしまい、僧帽筋に効かない。

- 重量を上げすぎてフォームが崩れる。

- 肩をすくめすぎて首を痛める。

◆開発に置き換える“僧帽筋的発想”

僧帽筋は「上から全体を支える屋根」のような存在。直接目立つわけではないが、システム全体を安定させる要素に似ています。例えば、プロジェクト管理やインフラ基盤がこれに相当します。

- 上部=監視:全体を俯瞰して支える役割。

- 中部=調整:機能間のバランスを取る。

- 下部=安定:システムを下から守る構造。

◆Q&A(僧帽筋トレ編)

- Q:シュラッグだけで僧帽筋は十分?

A:上部は鍛えられるが、中部・下部を意識する種目も必要。 - Q:僧帽筋が張りすぎると首が短く見える?

A:鍛え方次第。下部も鍛えればバランスよく伸びる。 - Q:自宅で鍛えるなら?

A:バンドフェイスプルやタオルロウがおすすめ。

◆今日のまとめ

- 僧帽筋は「厚みと安定」を作る要塞。

- 上部・中部・下部をバランスよく鍛える。

- 開発でもインフラ基盤=僧帽筋の発想が重要。

◆次回予告

第66話では「広背筋を極める!背中の広がりを作る戦略」を解説。逆三角形シルエットをさらに強調します。

◆本日のひとこと

「背中の厚みは信頼感、支える力が全体を安定させる。」

◆読者のあなたへ

あなたの僧帽筋トレーニング、フォームの工夫や意識しているポイントをぜひコメントでシェアしてください。それではまた、“厚みを育てる毎日”でお会いしましょう!

――ジェマ

コメント