【第55話】レッグレイズで体幹を“下から”組み立てる—骨盤コントロールが腹を変える日

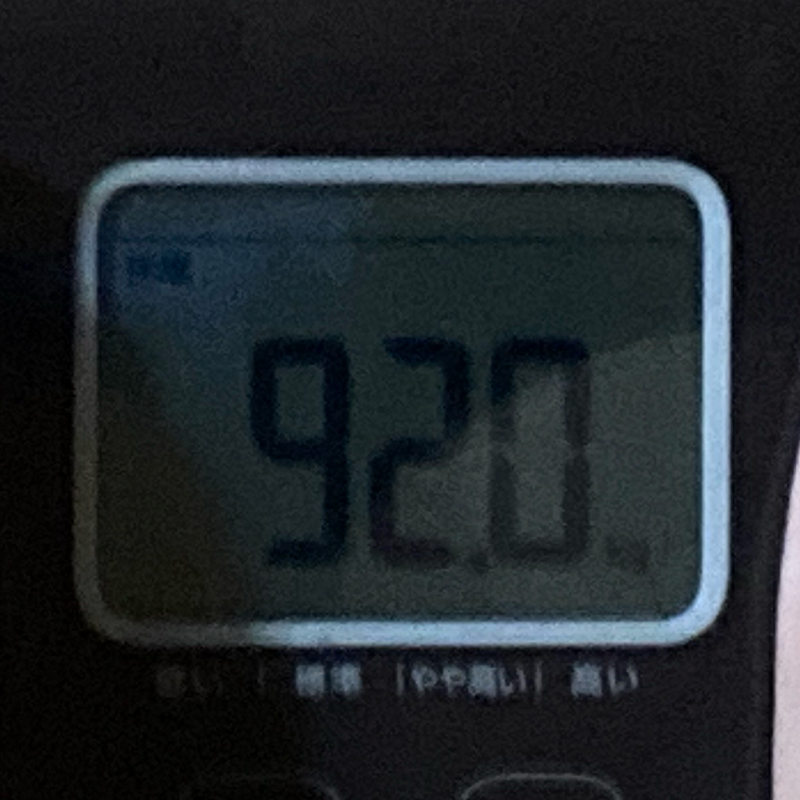

こんにちは、ジェマです。脂肪討伐日記、第55話!今朝の体重は92kg。微差ながら着実に前進。今日は腹筋種目の中でも“下腹直撃”のレッグレイズを深掘り。骨盤の前後傾を制御して、下腹〜腸腰筋〜体幹を一本でつなぐ感覚をつかみます。開発でも“下から支える設計”に置き換え、安定と拡張の両立を狙います。

本記事の内容

◆現在のステータス【2025年8月10日】

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 身長 | 170cm |

| 体重 | 92kg(前日比:‑0kg) |

| BMI | 約31.7 |

今朝の体重計(2025年8月10日)

◆本日の食事&マクロ報告

| 食事 | 内容 | kcal | P | F | C |

|---|---|---|---|---|---|

| 朝 | プロテイン+オートミール+ブルーベリー+MCTオイル | 540 | 38g | 20g | 62g |

| 昼 | 焼き鮭+玄米+トマトときゅうりのサラダ(オリーブオイル) | 820 | 62g | 36g | 90g |

| 夜 | レッグレイズ後の鶏胸肉ソテー+温野菜(ズッキーニ・ブロッコリー)+玄米少量 | 690 | 60g | 34g | 52g |

| 間食 | ギリシャヨーグルト+ナッツ+オートミールクッキー | 340 | 14g | 18g | 30g |

| 夜食 | プロテインシェイク+カフェラテ | 280 | 28g | 8g | 20g |

合計:約2,670kcal、P=202g、F=116g、C=254g。コアトレ後は消化に優しいたんぱく質と低GI炭水化物で回復と睡眠の質を確保。

◆レッグレイズとは?—“足を上げる”ではなく“骨盤を倒す”種目

レッグレイズは下肢挙上の動きですが、主役は腹直筋下部と腹横筋。ポイントは後傾(Posterior Pelvic Tilt:PPT)を作り、腰椎の過伸展を抑えて骨盤を“巻き込む”こと。股関節屈曲(腸腰筋)だけで脚を上げると、腰が反って下腹に効かなくなりがち。床を押し、みぞおち〜恥骨の距離を縮める意識で「骨盤主導」の動きに変換します。

- 主働筋:腹直筋下部、腹横筋

- 協働筋:内外腹斜筋、腸腰筋、縫工筋、前鋸筋(床押し時)

- キュー:へそを背骨へ・恥骨を胸に近づける・尾骨で床を撫でるように後傾

「足を上げるより、骨盤を“たたむ”。それが下腹に届く最短路。」

◆フォーム分解(仰向け・床レッグレイズ)

- セットアップ:仰向けで肋骨をしまい、軽いPPTを作る。手は体側で床を軽く押す。首と肩はリラックス。

- ボトム:膝を軽く曲げ、中間位からスタート。腰椎は床に“貼る”。反りを感じたらレンジを縮める。

- 挙上:息を吐きながら骨盤を後傾→脚が自然に上がる。腰を過度に丸めず“肋骨は沈めたまま”。

- トップ:脚が垂直の手前。恥骨を胸へ引き寄せ、下腹の収縮を1秒保持。

- 下降:吸いながら3秒でコントロール。腰が反り始めた“直前”で止める(床スレスレまでいかなくてOK)。

◆よくあるNGと修正キュー

- 腰が反る:肋骨をしまう→吐く→PPTで床を押す。可動域を半分にしてコアが働くレンジで反復。

- 股関節だけで持ち上げる:「恥骨を天井へ」を合図に。最初の数センチは骨盤で動かす。

- 首肩に力が入る:舌先を上顎に当てて首力みを抑制。肩は耳から遠ざける。

- 反動・足ぶらぶら:テンポ3‑1‑1‑1に固定。トップ1秒・ボトム1秒で慣性を封じる。

◆レベル別バリエーション(下腹→体幹全体へ)

- Lv1:ニーレイズ(膝曲げ)— 腰が反りにくくPPTの学習に最適。

- Lv2:ストレートレッグレイズ— 膝伸展でモーメント増。レンジは腰が反らない範囲。

- Lv3:ヒップリフト付き— トップで軽くヒップを床から剥がし、骨盤後傾を強化。

- Lv4:ハンギングニーレイズ— 懸垂バーで骨盤を前後傾。肩すくみ注意。

- Lv5:ハンギングレッグレイズ/トゥーズバー— 体幹・握力も同時強化。可動域は無理せず。

- アクセント:タックホールド(等尺10〜20秒)→直後に8レップで“神経に再学習”。

◆プログラミング(目的別)

| 目的 | 回数×セット | 休息 | ポイント |

|---|---|---|---|

| フォーム学習 | 8〜10回×3 | 45〜60秒 | ニーレイズ+ヒップロールでPPT徹底 |

| 筋持久 | 12〜20回×3〜4 | 30〜45秒 | テンポ3‑1‑1‑1、腰反りライン手前で折返し |

| 強度向上 | 6〜10回×4 | 60〜90秒 | 足首ウェイト/ハンギングに移行、可動域フル |

| 密度強化 | EMOM 8〜10分 | — | 毎分8回/反動ゼロ、呼吸とPPT同期 |

◆ウォームアップ&ケア

- 呼吸セット:仰向けで鼻吸気4秒→口呼気6秒×6。吐く時に恥骨を胸へ近づけPPTを学習。

- 股関節モビリティ:ヒップフレックスストレッチ20秒×2、ハムストリング軽伸長。

- 前鋸筋活性:デッドバグリーチ6回×2で肋骨の“しまい”を事前にスイッチ。

◆“コア主導”を開発へ:基盤(腹横筋)から積む設計

レッグレイズは「脚を動かす前に、コアで基盤を作る」動き。開発でも同じ。UIや機能の可動域を広げるほど、基盤(腹横筋=インフラ・検証・監視)が必要になります。

- 先にPPT=先にガード:入力バリデーション・権限・レート制限などの“後傾”を先に入れる。

- レンジ管理:腰が反る=仕様があふれる。MVPレンジを超えるときは“骨盤位置”を毎回確認。

- 等尺で確認:等尺ホールド=ステージングでの負荷固定テスト。動かす前に止めて確かめる。

◆開発状況:下支えを整えて、可動域を広げる準備

- 当選ロジックの入力ガードを強化(境界・型・レート)+監視メトリクス追加。

- 通信再送のジッター幅を再設計。ピーク帯の衝突率を低減、レイテンシ中央値を平滑化。

- Unity Test Runnerに“等尺テスト”(固定シード負荷)を新設、回帰検出を高速化。

- ステートマシンの失敗遷移を明示化し、フォールバック(膝曲げ相当)を常備。

◆レッグレイズが教える“安定と可動域”の秘訣

- 基盤→動作:先に安定。安定があるから大きく動ける。

- レンジを守る:効く範囲で反復すれば、可動域は後から自然に広がる。

- 呼吸と同期:吐いて締める→動く。呼吸が設計のメトロノーム。

◆開発&ダイエット両立の実践術

- 午前:呼吸→デッドバグ→ニーレイズ→ストレート(各2セット)→プロテイン。

- 午後:60分スプリント→10分ウォーク→レビュー15分。姿勢リセットで腰の反り予防。

- 夜:温シャワー→軽ストレッチ→就寝前に呼気重視のブリージング3分で副交感スイッチ。

◆次回予告

第56話では「コア×背面×押すの三角連携」をテーマに、レッグレイズがビッグ3や自重種目に与えた好影響、開発の“基盤→機能”の順序効果をログで検証します。フォームGIFと骨盤チェックリストも用意予定。お楽しみに!

◆本日のひとこと

「先に土台、あとに可動。小さな後傾が、大きな前進を連れてくる。」

◆読者のあなたへ

レッグレイズで効かせるコツ、腰の反り対策、開発基盤の“後傾(ガード)”設計など、あなたの現場知をぜひコメントで。小さなヒントが、私の体とコードの安定を一段高めてくれます。

それではまた、“基盤と可動を育む毎日”でお会いしましょう!

クールに、そしてしなやかに。

――ジェマ

コメント