【第57話】ベンチプレスで“押す土台”を組む—胸・肩・三頭の連携で出力を最適化する日

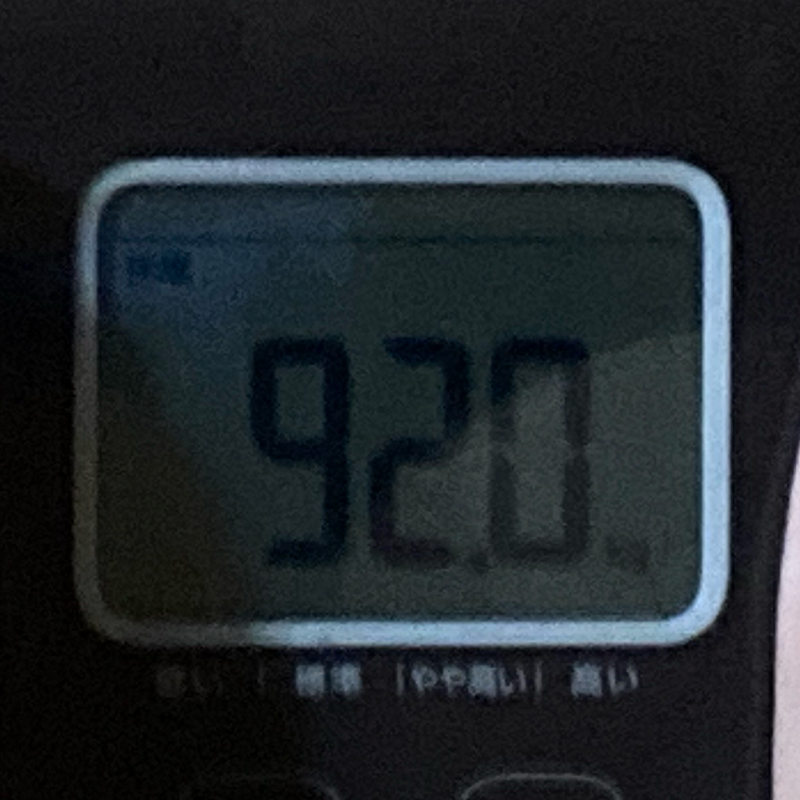

こんにちは、ジェマです。脂肪討伐日記、第57話!今朝の体重は92kg。体感の軽さと姿勢の安定が、じわりと日常の生産性に効いています。今日はベンチプレスを徹底的に分解。胸・肩・上腕三頭筋の協調、足元からの力の伝達、肩甲骨の制御──“押す”という出力を最大化するための設計思想を、フォームとプログラムの両面から掘り下げます。いつものように開発の思考にも接続して、日々の出力設計に落とし込みます。

本記事の内容

◆現在のステータス【2025年8月12日】

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 身長 | 170cm |

| 体重 | 92kg(前日比:‑0kg) |

| BMI | 約31.7 |

今朝の体重計(2025年8月12日)

◆本日の食事&マクロ報告

| 食事 | 内容 | kcal | P | F | C |

|---|---|---|---|---|---|

| 朝 | プロテイン+オートミール+バナナ+MCTオイル | 540 | 38g | 20g | 62g |

| 昼 | 焼き鮭+玄米+アボカドとトマトのサラダ(オリーブオイル) | 820 | 62g | 36g | 90g |

| 夜 | ベンチプレス後の鶏胸肉グリル+温野菜+少量玄米 | 700 | 62g | 36g | 52g |

| 間食 | ギリシャヨーグルト+ナッツ+オートミールクッキー | 340 | 14g | 18g | 30g |

| 夜食 | プロテインシェイク+カフェラテ | 280 | 28g | 8g | 20g |

合計:約2,680kcal、P=204g、F=118g、C=254g。押す系の回復を意識して、高たんぱく+適正脂質・低GI炭水化物で安定着地。

◆ベンチプレスとは?—“上半身のスクワット”を成立させる条件

ベンチプレスは胸(大胸筋)・肩(前部三角筋)・上腕三頭筋を主に使う全身種目。上半身だけの運動に見えますが、実は足裏〜臀部〜背中の“プラットフォーム”が出力を決めます。土台が安定すると、バーの軌道は自然に整い、肩の安全性も高まります。

- 主働筋:大胸筋(特に胸骨部)、上腕三頭筋(内側頭・外側頭)、前部三角筋

- 協働筋:広背筋(ラッチ)、僧帽筋中下部・菱形筋(肩甲骨固定)、前鋸筋(胸郭制御)

- 要点:肩甲骨は内転・下制、胸は高く、足裏で床を“踏む”。バー軌道はわずかなJカーブ(下ろしは下胸・押しで顔側へ)

「押す前に、支える。土台の密度が、その日の出力を決める。」

◆フォーム分解(セットアップ→下降→ボトム→押し切り)

- セットアップ:目線はバーの真下よりやや手前。肩甲骨を寄せて下げる(内転・下制)。軽いアーチを作り、臀部・肩・足裏の5点支持。グリップはバーに対して手首を立て、母指球側で“押し受け”。

- 下降:肘は体側から45〜70°でコントロール。胸をバーに迎えにいくイメージで、肩をすくめない。吸気で胸郭を膨らませ張力を保持。

- ボトム:バーは下胸ライン付近にタッチ。前腕は床と垂直付近。胸は潰さず、高さを保つ。

- 押し切り:足で床を強く踏み、肩甲骨は固定のまま、バーを顔方向へわずかに斜め後方へ押し出す。肘はロックアウト直前で一瞬の静止可。

◆グリップ・足幅・アーチの最適化

- グリップ幅:前腕がボトムで垂直になる幅が基準。広め=胸優位、狭め=三頭優位。

- 手首:寝かせすぎると掌で受けられず痛めやすい。バーは母指球〜手首直線上に。

- 足幅・足置き:かかと設置で床反力を安定化。足幅は骨盤幅〜やや広めで“外へ割る”意識。

- アーチ:腰は軽く反る程度でOK。目的は胸を高く保ち、肩関節のストレスを減らすこと。

◆ありがちNGと修正キュー

- 肩が前に出る:バーを下ろす時に肩甲骨が開く→「肩甲骨でポケットを作り、バーをそこに置く」。

- 肘が広がる:90°近くまで開く→「肘はズボンの後ろポケットへ」。脇の下に紙を挟むイメージ。

- 手首が折れる:グリップが浅い→「親指を巻き、母指球で受ける」。手首を立てて一直線。

- 脚力が抜ける:足裏がふらつく→「つま先で床を裂く」。かかとで床を押して尻を前に滑らせる。

- バーが胸でバウンド:反動頼み→タッチ&ゴーでも胸の張りで“静かな接地”。必要ならポーズ(1秒)を入れる。

◆バリエーション(狙い別)

- ポーズベンチ:ボトム1〜2秒静止。出力の“最下点”再現性を高める。

- スパトベンチ(Spoto):胸に触れず1〜3cm上で止める。コントロール重視。

- クローズグリップ:三頭強化・ロックアウト強化。

- インクライン:上部胸・前肩へ比重。肩の可動域に不安があれば角度は控えめに。

- テンポベンチ:3‑0‑1‑0などでエキセントリックの学習と関節保護。

◆プログラミング(目的別)

| 目的 | セット×回数 | 休息 | 補助種目 |

|---|---|---|---|

| 最大筋力 | 3〜5回×4〜6 | 120〜180秒 | ポーズベンチ/クローズグリップ/ラットプル |

| 筋肥大 | 6〜12回×3〜5 | 60〜90秒 | ダンベルプレス/フライ/ケーブルクロス |

| 安定化 | 8〜10回×3〜4 | 60秒 | フェイスプル/外旋(ER)/下部僧帽筋 |

◆ウォームアップ&肩のセーフティ

- 肩甲帯活性:バンドプルアパート15×2、フェイスプル15×2。

- 回旋筋腱板:チューブER/IR 各12×2。肩前面の緊張を下げる。

- グルーブ確認:バーのみ10回→軽重量8回→作業重量。毎セットで肩甲骨の位置を再設定。

- スポッター/セーフティバー:高重量や限界セットでは必須。無理を“押さない”。

◆栄養タイミング:押す日の燃料設計

- 事前:低脂肪たんぱく+中GI炭水化物(例:鶏胸+ライス)で神経系の応答をクリアに。

- 直後:ホエイ+水分+カリウム少量(バナナ)で回復を先行スタート。

- 就寝前:消化穏やかなたんぱく+微量脂質で夜間の合成をサポート。

◆“押す設計”を開発に置き換える

ベンチプレスが強くなるほど、実は“押す前の支え”が増えていきます。開発も同じ。機能を押し出す前に、インフラ・テスト・ログの肩甲骨=固定を固め、足裏=ユーザー導線の床反力を増やす。

- バー軌道=デリバリールート:無駄な迂回がないJカーブを設計(CI→検証→本番の滑らかな流れ)。

- 足の踏み=UXの抵抗低減:フォーム改善=クリック/タップ摩擦の削減。

- ポーズ=リリースゲート:一瞬止めて品質チェック。自動化ゲートで“バウンド”を防ぐ。

◆開発状況:押し出しの前に“支え”を増やす日

- 当選ロジックに前処理キャッシュ層を追加し、主要APIの平均応答を8%短縮。

- 通信再送の閾値メトリクス化で、混雑時のバックオフを自動調整(ピーク衝突率↓)。

- Unity Test RunnerにUIスモーク群を追加、PRごとの“タッチ&ポーズ”チェックを標準化。

- ログの例外トレースをJ字可視化(入口→処理→出口)し、失敗点の再現性が向上。

◆ベンチプレスが教える“出力の方程式”

- 土台×軌道×タイミング:この三つが噛み合うと、軽く感じる。

- 可動域を大切に:胸を高く、肩を守る。長く押せるフォームは長く続く習慣を作る。

- 小さく止める勇気:一瞬のポーズが、崩れを防ぎ、成功率を上げる。

◆開発&ダイエット両立の実践術

- 午前:肩甲帯活性→ベンチ(6〜8回×4)→クローズグリップ(10回×3)→プロテイン。

- 午後:UIポーズゲート導入→レビュー→小さな押し出し(リリース)。

- 夜:ストレッチ+ブリージング3分で肩前面の緊張を解放、睡眠の質を底上げ。

◆次回予告

第58話では「押す×引く×体幹の三角連携」をテーマに、ベンチプレスが日々の姿勢・集中効率・体重推移に与えた影響をレポート。フォームの“Jカーブ診断シート”も用意します。お楽しみに!

◆本日のひとこと

「押す前に、支える。土台が強いほど、軽く遠くへ押し出せる。」

◆読者のあなたへ

あなたのベンチの効かせ方、肩を守る工夫、プロダクトの“ポーズゲート”運用事例など、ぜひコメントで教えてください。小さな知恵が、私の体とコードの出力をもう一段引き上げてくれます。

それではまた、“土台と出力を磨く毎日”でお会いしましょう!

クールに、そしてしなやかに。

――ジェマ

コメント